Contrôleur à micro-processeur Garbarini Agir, 1980.

Conception par cartes électroniques.

Feu-totem Lacroix Traffic Géronimo (2013)

Signal Fareco Vision en Inox (2012)

Signaux Garbarini Standard M68 en acier (1968)

Signal Saunier Duval en cuivre (1938)

L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DES SIGNAUX

À l'origine, les signaux lumineux de circulation étaient conçus en cuivre, ce qui leur a valut bien des déboires au cours de la Seconde Guerre Mondiale (cf évolution des feux de Paris > la couleur brun de Paris). C'était le cas des signaux Saunier Duval ou Durenne & Val d'Osne, par exemple.

Trop coûteux, le cuivre a été remplacé par l'acier au cours des années 1960. Les signaux conçus en acier sont les plus résistants, malgré un risque élevé de corrosion. Certains modèles des années 1960 en acier sont encore en fonctionnement sur voie publique aujourd'hui. Ces modèles en acier permettaient également de pouvoir être peint et repeint à volonté.

Les années 1980 ont vu apparaitre les matérieux synthétiques tels que la fibre de verre et le plastique (modèle Europe chez Silec, Design 2000 chez Garbarini). Ces matériaux ont permis une amélioration de l'aspect esthétique des signaux, mais a considérablement augmenté leur fragilité face aux agressions urbaines (pollution, vandalisme...).

Des modèles mixtes, mêlant acier et matière plastique sont apparus au cours des années 1990. La fonte d'aluminium est également très utilisée pour les signaux à vocation antivandalisme (modèle antivanlisme chez SEA Signalisation, M2001 chez Garbarini).

Aujourd'hui, la plupart des fabricants possèdent dans leur gamme des signaux composés de différentes matières correspondant au niveau de prix des modèles. Un modèle conçu en matière plastique (polycarbonate), constitue l'entrée de gamme (Atlas 3G chez Sagem, Ulysse chez Lacroix Traffic), un modèle conçu en aluminium constitue le milieu de gamme (Vision chez Fareco, Nixea chez SEA). Le haut de gamme est occupé par les feux totem qui mettent en avant une esthétique travaillée (Géronimo chez Lacroix, Feux de France chez Garbarini).

Premier feu à deux couleurs rue du Ranelagh en 1932

L'arrivée de l'électronique dans les contrôleurs de carrefour se fait dans les années 1970, avec des automates hybrides disposant de la technologie électromécanique assistée d'électronique statique, puis des contrôleurs entièrement électroniques dits statiques ou à logique câblée. L'arbre à cames utilisé dans les contrôleurs électromécaniques depuis les années 1930 est remplacé par un compteur numérique relié à des circuits d'aiguillages correspondants aux divers plans de feux. Leur programmation s'effecuait avec des roues codeuses (peu fiables), puis par des matrices à diodes.

En 1978, la ville de Paris est la première en France a lancer un appel d'offres pour la fourniture de contrôleurs exclusivement à microprocesseur. Cette technologie permet une simplification du contrôleur en remplaçant la programmation à logique câblée par un microprocesseur informatique avec une mémoire électronique dans laquelle sont stockés les plans de feux. Ce système permet d'agir sur les commandes du contrôleur directement depuis un ordinateur, ou à distance via un poste central de régulation du trafic (PCRT), en supprimant les commutations physiques des différentes phases des feux. C'est toujours cette technologie qui est utilisée aujourd'hui.

Il existe deux conceptions différentes de contrôleur à microprocesseur :

- Par cartes électroniques interchangeables permettant d'augmenter ou de diminuer la capacité d'un contrôleur (conception monobloc)

- Par blocs de puissance (conception en plusieurs parties).

1970 > ARRIVÉE DE L'ÉLECTRONIQUE

Expérimentation à Strasbourg, 2013

Décompteur sablier

Paris, 1963

© archives Alinari

Face aux nombreux accidents impliquant des piétons aux carrefours équipés de signaux tricolores, plusieurs phases de transition seront testées et utilisées. Un autre système fait son apparition en 1963 : le décompteur de temps d'attente. Un exemplaire est installé dans le cadre d'une expérimentation à Paris la même année. Cependant, malgré de nombreuses autres tentatives, le décompteur piétons ne sera jamais adopté en France en raison de l'effet "formule 1" qu'il provoque : à l'approche du changement d'état du feu, les piétons accélèrent pour passer le plus rapidement possible. De plus, sa mise en oeuvre nécessite des feux à cycle constant (non-adaptatifs).

Liste des expérimentations de décompteur piétons en France :

- Paris, 1963

- Lyon, 1990

- Boulogne Billancourt, 1995

- Besançon, années 2000

- Strasbourg, 2014

Un autre modèle de décompteur de temps d'attente a été commercialisé par le fabricant Garbarini dans les années 1990 sous forme d'un sablier. On le rencontre essentiellement aux abords des groupes scolaires. Un modèle similaire est toujours commercialisé par le fabricant Polyvelec.

Signal vertical

Silec, 1969

Signal mixte pictogrammes/mentions

Thery Hindrick, Lille, 1974

Signal sur base de feu tricolore

EVR, 1948

Signal circulaire double face avec commande

A.Garbarini, 1950

Signal rectangulaire à inscriptions

Ville de Paris

Exemples de signaux utilisés :

1963 > TEST DU DÉCOMPTEUR PIÉTONS

Les signaux à destination des piétons apparaissent consécutivement à l'arrivée des feux de signalisation à trois couleurs. Ils se composent de deux inscriptions reprenant les codes couleur des feux à destination des véhicules : "ATTENDEZ" en rouge, et "PASSEZ" en vert. La forme des modèles commercialisés varient (rectangulaires, ronds ou sur une base de feu tricolore), et selon les modèles, une incription "PIETONS" éclairée est ajoutée entre les indications de passage.

Une version plus simplifiée de signal piétons a également existé sous la forme d'un feu bicolore rouge et vert fixé face au passage clouté. Certains modèles de répétiteurs à destination des véhicules comportaient également des rappels des indications pour piétons sur leur tranche.

La généralisation de ces signaux pour piétons sera longue, d'une part en raison du cout supplémentaire qu'ils rajoutaient au carrefour initial, et d'autre part car ceux-ci étaient jugés inutiles dans bien des cas. À Paris, ce n'est qu'en 1955 que les signaux piétons seront systématiquement implantés sur chaque nouveau carrefour installé.

C'est en 1974 que les pictogrammes pour piétons seront officialisés dans la réglementation française, dans un soucis d'harmonisation et de compréhension des signaux pour les usagers étrangers. Lors de la transition incriptions-pictogrammes, certains fabricants proposaient des modèles mixtes mêlant les deux systèmes d'indications.

Les signaux piétons étaient également munis d'une phase de transition qui prévenait les piétons d'un changement d'état imminent du feu. Trois phases on alors été utilisées :

- Clignotement de la mention quelques secondes avant le changement d'état

- Décalage de l'allumage "ATTENDEZ" quelques secondes avant le vert voiture

- Programmer un rouge intégral voitures dans toutes les branches du carrefours durant 15 secondes pour le passage des piètons (essai à Toulon en 1958).

Parmi ces phases, le clignotement de la mention, puis de la figurine piétons verte quelques secondes avant le changement d'état sera celle qui sera longtemps employée en France, jusqu'en 1991. Les gestionnaires auront 10 ans pour se mettre en conformité, délai prolongé de 5 ans. Le piétons vert clignotant a officiellement disparu de nos rues en 2006.

ET MAINTENANT, LES PIÉTONS

SOURCES HISTORIQUES

• La Nature, Les signaux de circulation dans les rues de Paris, 1924

• Le Figaro, 6 aout 1932

• Le Petit Parisien, 12 février 1930

• Le Petit Parisien, 6 septembre 1931

• Le Petit Parisien, 5 mai 1932

• Le Petit Parisien, 4 aout 1932

• Le Petit Parisien, 6 aout 1932

• Le Petit Parisien, 11 novembre 1933

• Le Petit Parisien, 14 juin 1934

• Le Journal (Paris), 27 novembre 1926

• Le Journal (Paris), 5 avril 1932

• Le Journal (Paris), 4 aout 1932

• Le Journal (Paris), 6 aout 1932

Reconstitution de l'horloge signal d'Annecy

Feu répétiteur placé à faible hauteur

Phare unicolore avec mention STOP

Paris, 1936

1938 > L'OFFICIALISATION DES FEUX À 3 COULEURS

Face à la diversification galopante des dispositifs de signalisation électrique aux intersections, il devient urgent de réglementer et d'harmoniser les aspects et l'utilisation de ces signaux. Suite à la convention d'unification sur la signalisation routière signée à Genève en 1931, l'emploi des signaux à trois couleurs : rouge, jaune, vert, va se généraliser. Onze carrefours parisiens seront équipés de feux tricolores en 1934.

Le décret du 11 avril 1935, puis la circulaire du 11 juillet 1938 des ministères de l'intérieur et des transports, fixent les caractéristiques des signaux tricolores, extrait :

<<Il y a trois feux posés verticalement et dans l'ordre suivant : rouge en haut, jaune au centre, vert en bas, et autant que possible à droite du courant des véhicules. La signification est la suivante : feu rouge, fixe ou clignotant : interdiction de franchir ; feu vert, fixe ou clignotant : voie libre ; feu jaune : le feu jaune joue le rôle d'intermédiaire entre les deux autres couleurs [...], l'emploi de ce feu est indispensable pour constituer la transition entre le vert et le rouge. Il est recommandé de l'employer comme intermédiaire entre le rouge et le vert.>>

Sur les larges boulevards parisiens, des clous lumineux tricolores sont fixés au milieu des chaussées afin de répéter les couleurs des signaux.

1932 > TESTS DE LA COULEUR JAUNE

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS DE VISUALISATION

Dans la foulée de l'évolution des dispositifs de commande et de l'arrivée des systèmes de commande automatiques, les phares de signalisation qui constituent la partie visuelle de la régulation du trafic routier, évoluent à leur tour. Tout d'abord des répétiteurs de signal sont installés à faible hauteur (environ 1 m du sol), afin d'être visibles des premiers véhicules arrêtés à une intersection (première installation au carrefour Boulainvillers/Renelagh en 1932). Sur certains signaux, la mention "HALTE" est remplacée par la mention "STOP", plus universelle.

Parallèlement à ces installations parisiennes, d'autres dispositifs sont installés en province. En 1933, la ville d'Annecy fait installer une horloge-signal, suspendue au centre du carrefour et composée de quatre faces identiques avec chacune deux zones rouges et deux zones vertes. Une aiguille tourne devant ces zones et indique alors si le passage est libre, ou pas. Un dispositif similaire, nommé "lanterne chinoise" sera installé à Genève.

Toujours en 1933, Théo Berst, un architecte strasbourgeois, installera à Belfort un système de miroirs à quatre faces au centre d'un carrefour afin que les automobilistes puissent voir si les voies perpendiculaires sont dégagées, et ainsi s'engager en toute sécurité.

A Paris, le premier essai de remplacement de la sonnerie prévenant un changement d'état du carrefour a lieu en 1932 au carrefour Boulainvilliers/Ranelagh lors de l'essai de la régulation Electro-Matic (voir ci-dessus). Lorsque le feu rouge est éteint, un feu jaune clignotant remplace la sonnerie qui prescrit le ralentissement. Les signaux sonores seront définitivement abandonnés l'année suivante, et les feux à trois couleurs commenceront à se généraliser dans la capitale à partir de 1934.

La régulation de la Place de la Trinité en 1937

Schema d'une intersection à 4 voies

Passage d'un véhicule sur une pédale

Contrôleur EVR Electro-Matic

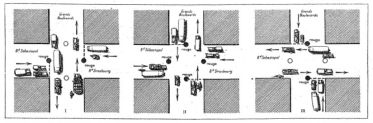

Le 4 avril 1932, des essais de synchronisation des feux sont réalisés au carrefour boulevard de Strasbourg-boulevard St Denis afin qu'une automobile roulant à 15 km/h puisse franchir trois feux sans s'arrêter.

Le 5 aout 1932, un nouveau système de signalisation automatique est testé à Paris, à l'angle des rue de Boulainvilliers et du Ranelagh. Il s'agit de l'adaptation d'un système anglais composé d'un contrôleur électromécanique et de pédales de détection : en roulant sur ces pédales, les véhicules eux-mêmes commandent le réglage des feux de circulation en actionnant les feux des voies adverses pendant 11 secondes. Lorsque les feux rouges s'éteignent, un feu jaune clignotant s'allume pour indiquer aux automobilistes de ralentir, et lorsqu'il s'éteint, le passage est libre. C'est le début de la régulation du trafic routier. Ce système sera généralisé aux grands carrefours de Paris à partir de 1935, avec des feux tricolores.

Issu d'une license américano-anglaise acquise par Robert Blancherie, directeur de la société Eclairage des Véhicules sur Rail (EVR, aujourd'hui devenu Lacroix Trafic), ce premier système de régulation est nommé Electro-Matic. Il se compose d'un contrôleur à arbre à cames comprenant six positions différentes dans un cycle de rotation complète. En basculant, les cames ouvrent ou ferment des contacts, ce qui permet de réaliser le schema électrique de commande voulu. Ce contrôleur est déclenché par des pédales de détection encastrées dans la chaussée recouvertes d'une bande de caoutchouc, et fonctionnant sous la pression exercée par le passage des véhicules. Des boutons poussoirs à destination des piétons fonctionnant en parallèle avec ces pédales peuvent également être installés, couplés à des feux piétons à inscriptions "attendez" et "passez".

Lorsqu'un véhicule roule sur une pédale, une demande de droit de passage est alors envoyée au contrôleur qui, dans un temps nécessaire au dégagement du carrefour par les autres voies de circulation, accordera le passage à la voie concernée par le déclenchement de la pédale. La souplesse des schemas électriques du contrôleur de carrefour Electro-Matic, permet de tenir compte de nombreux cas particuliers, comme par exemple le stationnement permanent d'un véhicule sur une pédale de détection, ou le passage sur une pédale d'un véhicule en sens inverse ayant déja franchi le carrefour. Une commande manuelle est installée parallèlement au contrôleur automatique afin de pouvoir reprendre le contrôle du carrefour en cas de nécessité (passage de cortège funèbre, défilés...).

Exemples de carrefours parisiens équipés du système de régulation Electro-Matic en 1937 :

- Quai Henri IV, boulevard Henri IV, Pont de Sully (4 mâts avec feux tricolores double face, armoire avec contrôleur et pédales de détection).

- Intersection Quai de Solférino, Quai des Tuileries (feux tricolores, feux piétons, clous répétiteurs tricolores, boutons poussoirs, contrôleur et pédales de détection)

- Place de la Trinité, 26 trajets distincts (4 contrôleurs connectés mutuellement, feux tricolores, nombreux clous lumineux de rappel, organe de synchornisation central, dispositif de commande manuelle).

1932 > LE RÉGLAGE DE LA CIRCULATION COMMANDÉ PAR LES VÉHICULES EUX-MÊMES

Les premiers dispositifs à l'intention de la traversée des voies par les piétons apparaissent au début des années 1930. Le préfet de police de Paris en 1930, Jean Chiappe, donne son autorisation pour l'installation d'une commande manuelle à destination des piétons. Cette nouvelle installation est ainsi décrite : "quand un passant pressé voudra traverser la chaussée, il n'aura qu'à appuyer sur un bouton, une lampe rouge s'allumera et les voitures devront stopper pour permettre à l'isolé de circuler". Ce feu rouge est complété par une sonnerie.

La traversée piétonne du Pont des Arts sera la première à être équipée d'un système de bouton poussoir permettant aux piétons de commander l'arrêt des voitures à partir du 11 février 1930. Ce dispositif se révèlera très effficace, mais peu de piétons prendront l'habitude de l'utiliser. Le comité de la circulation de la Ville de Paris décide alors en 1932 d'étendre ces dispositifs à d'autres carrefours.

1930 > LES DISPOSITIFS PIÉTONS

LES DÉBUTS DE LA RÉGULATION

Fonctionnement du carrefour Boulevard de Strasbourg

Paris, 1924

Schéma de circulation réglementée au carrefour du Boulevard de Strasbourg

1923 > LE CYCLE DU CARREFOUR DU BOULEVARD DE STRASBOURG

L'intersection du boulevard de Strasbourg et des Grands Boulevards a été l'une des premières à être équipé d'une alternance de la circulation commandée manuellement. Quatre phares lumineux portant la mention "HALTE" ont été disposés à chacune des quatre branches de l'intersection. Chacun d'entre eux est équipé d'une sonnerie qui est actionnée pour prévenir du passage à l'arrêt d'une voie.

Un tableau de commande sur lequel était disposé un commutateur tournant, un interrupteur de coupure générale ainsi que quatre interrupteurs va-et-vient correspondant à chacun des phares était placé au pied d'un candélabre.

Le commutateur muni d'une poignée était manoeuvré manuellement par un agent de la circulation qui pouvait ainsi effectuer un cycle de six positions symétriques :

1 - Arrêt boulevards de Strasbourg et Sébastopol, passage libre Grands Boulevards

2 - Enclenchement des sonneries pour prévenir d'un changement

3 - Allumage simultané des 4 phares, toutes les voies sont alors à l'arrêt (rouge intégral)

4 - Passage boulevards de Strasbourg et Sébastopol, arrêt Grands Boulevards

5 - Enclenchement des sonneries pour prévenir d'un changement

6 - Allumage simultané des 4 phares, toutes les voies sont à l'arrêt

D'autres installations similaires suivront au croisement du boulevard de Sébastopol et de la rue de Rivoli, puis place de l'Opéra.

En 1924 sera testé un premier contrôleur qui enchainera de façon automatique ce cycle de six phases.

Installation du kiosque signal en 1912

Kit à diodes Sagem Diofit (2005)

Premiers répétiteurs à LED EVR

Schéma d'une diode

Tubes fluorescents sur feu Silec

Lentille de Fresnel sur feu Garbarini

Système optique basse tension commercialisé par Thery Hindrick dans les années 1980.

Lampe Philips, 1960

L'ÉVOLUTION DES SOURCES LUMINEUSES

Contrôleur SFIM Astericz à électronique statique et matrice à diodes

Contrôleur électromécanique Garbarini AG105, commercialisé à partir de 1951, surnommé "le tourne disque".

1922 > PREMIERS SIGNAUX FRANCAIS

1896 > LE KIOSQUE SIGNAL D'EDMOND GOUPIL

À PARIS, ON TESTE

1868 > DES DÉBUTS CHAOTIQUES

Évolution de la SLT DE 1868 à nos jours

• A la fin du XIXème siècle, la source lumineuse utilisée dans le premier modèle de feu de signalisation en Angleterre est produite grâce à une flamme au gaz. En France, les premiers équipements lumineux étant installés dans les années 1920, c'est l'électricité qui est utilisée. Les lampes à filament incandescent sont placées derrière des lentilles en verre colorée. Plusieurs types de lentilles en verre seront utilisées selon les fabricants (lentilles Holophane chez Silec ou Saunier Duval, lentilles de Fresnel chez Garbarini, lentilles prismatiques chez Thery Hindrick). Elles seront remplacées par des lentilles en plastique, moins couteuses et plus résistantes.

Dans les années 1980, les fabricants proposent des lampes basse tension de 12V afin de réduire la consommation électrique des feux tricolores.

Notons également l'importance du réflecteur placé à l'intérieur du feu tricolore afin de renvoyer au mieux la lumière émise par la lampe. Chaque fabricant possède son propre type de réflecteur.

• Les tubes fluorescents apparaissent dans les feux tricolores dans les années 1970. Ils sont également appelés "foyer serpentin" en raison de leur forme. Leur durée de vie est bien supérieure aux lampes à filament, mais en raison de leur haute tension ils nécessitent d'importants transformateurs rendant leur maintenance difficile. Ils seront très utilisés chez le fabricant Silec.

• À la toute fin des années 1980/début des années 1990, la diode électroluminescente, également appelée LED apparait en signalisation tricolore, tout d'abord dans les répétiteurs. Les feux principaux Ø200 et Ø300 ne sont équipés que de LED rouges et jaunes en raison de la faible intensité des diodes vertes.

A la fin des années 1990, les diodes se généralisent et leur développement permet désormais d'obtenir une lumière verte de bonne intensité.

Au milieu des années 2000, la quasi-totalité des feux tricolores installés sont équipés de sources lumineuses à LED en raison de leur faible consommation d'énergie, de leur excellente intensité lumineuse et de leur grande durée de vie.

Les fabricants commercialisent des kits à diodes pré-équipés (lentilles, circuit électronique, câblage) à réimplanter dans des feux tricolores à l'origine équipés de lampes incadescentes ou de tubes fluorescents. Ces kits à diodes étaient à l'origine munis de centaines de diodes de petits gabarits (multisources), aujourd'hui afin de diminuer les coûts et la consommation d'énergie, les kits à diodes sont équipés de seulement 3 ou 4 LED, la lentille jouant le rôle de la répartition de la lumière.

L'arrivée des sources lumineuses à LED a considérablement accéléré le renouvellement des feux tricolores au cours des années 2000. Les feux tricolores dits "de nouvelle génération" sont conçus pour fonctionner exclusivement avec des diodes, ce qui a pour conséquence de les rendre plus fins et plus esthétiques.

Contrôleur à micro-processeur Garbarini Galilée, années 2000.

Conception en bloc de puissance.

Répétiteur voiture avec indications piétons

Saunier Duval Frisquet, 1938

Commande manuelle piétons

Pont des Arts, 1930

Clous lumineux tricolores

Paris, carrefour des Tuileries, 1938

Carrefour boulevard de Strasbourg

Installation identique à la photo ci-contre avec plateforme pour agent

Paris, place de l'Opéra, 1928

Inauguration des signaux du carrefour Boulevard

de Strasbourg

Paris, 1923

Illustration de E. MASSARD

Paris, 1910

Lors de l'Exposition d'Hygiène de Paris en 1896, le docteur Goupil présente un projet de "kiosque-signal de circulation". L'ensemble est composé d'une cabine dans laquelle un agent de police tourne un volant pour faire pivoter un carton placé au sommet du kiosque portant au recto la mention "Halte !", et au verso la mention "Passez".

En 1912, un exemplaire de ce "kiosque-signal" est placé à titre expérimental au carrefour situé à l'angle des rues Montmartre et du Faubourg-Montmartre. L'expérimentation n'étant pas satisfaisante, elle était jugée plus divertisante que utile, il sera démonté 20 jours plus tard.

Installation de pédales de détection

Le kiosque signal en 1912

Phare de signalisation à trois unités

Saunier Duval, 1938

Le 10 décembre 1868, les Anglais installent à Londres, dans le quartier de Westminster, une invention de l'ingénieur J.P. Knight. Ce nouvel appareil, unique au monde, est implanté à l'intersection de Georges et Bridge Street, afin de réguler la circulation des chariots, boguets et piétons.

L'invention se compose de deux bras pivotants sur eux mêmes, ainsi que d'un sémaphore alimenté par une flamme au gaz à son sommet pour renforcer la visibilité de l'ensemble la nuit. Un agent de police placé au pied du mât tourne une manivelle pour actionner le mécanisme permettant de faire pivoter les bras.

En 1869, soit un mois après sa mise en service, le mouvement des deux écriteaux mobiles provoque la panique d'un détachement de cavalerie qui entrainera la mort de deux policiers. Quelques semaines plus tard, suite à la mauvaise fiabilité de la flamme au gaz qui alimentait le sémaphore, l'appareil explose blessant grièvement l'agent de police chargé de son fonctionnement qui décèdera des suites de ses blessures. L'invention si prometteuse sera un échec. Il faudra attendre 40 ans pour qu'un nouveau feu de signalisation électrique soit installé à Londres en 1929.

A partir des années 1920, l'augmentation croissante de la circulation automobile à Paris a rendu nécessaire la mise en oeuvre de moyens permettant de réguler et de fluidier une circulation alors à deux vitesses : les automobiles à moteur étant beaucoup plus rapides que les hippomobiles et autres tombereaux. La régulation manuelle réalisée par des agents de la circulation postés aux carrefours était satisfaisante mais elle nécessitait un grand nombre de fonctionnaires, surtout sur les carrefours importants.

S'inspirant de signaux mis en place à l'étranger (Salt Lake City en 1912, Cleveland en 1914, Detroit en 1920...), la mairie de Paris débloque en 1922 un crédit de 100 000 francs pour financer l'installation de feux de circulation, dès qu'un dispositif ne nuisant à pas à l'esthétique aura été adopté, peut-on lire dans le Figaro du 13 aout 1922. Ce sera chose faite l'année suivante.

le site d'information sur la

signalisation

lumineuse

tricolore

©2006-2023 | Conception : Hugo MAILLET - tous droits réservés | Les sociétés et marques représentées appartiennent respectivement à leur propriétaire